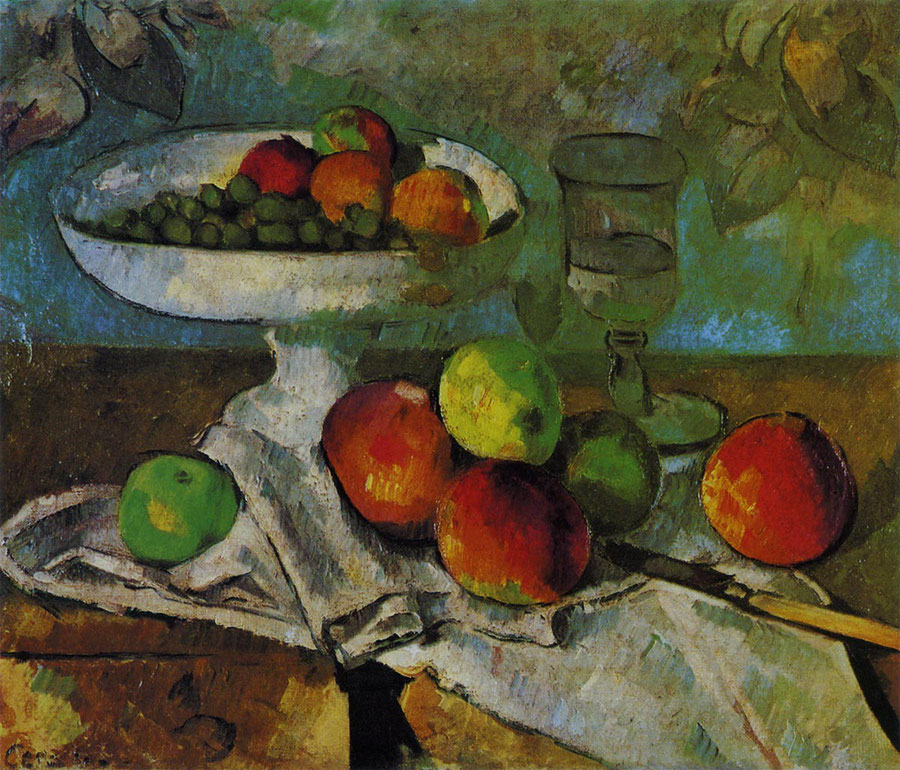

林檎で絵画を変えた、ポール・セザンヌ

「林檎でパリを驚かせてやる!」とセザンヌは言ったが、結局、彼は「林檎で世界を驚かせ、20世紀を驚かせた」ピカソのキュビズムもここから始まる。

以下、世界の名画シリーズ「セザンヌ画集」の一部

以下、画家ブログから

ルノワールとセザンヌを比較してみた

<静物にも生命を与えたルノワールと、人間を静物にしたセザンヌ>

ルノワールとセザンヌは、互いに印象派の画家ながら、その気質と画風は正反対と言えるほど、大きく違っていました。

◯ルノワールは、陽気であけっぴろげで社交的。生涯にわたって、女性の健康的な肉体を愛し続けて、その生命の輝きを描きました。ルノワールは花を描く時でさえ、その命を賛美したのです。一方、

●セザンヌは、人間嫌いの社交下手。修業時代のごく短期間を除いては、裸体のモデルを直視することもできない内向的な性格でした。町で友人を見かけると、思わず、自分から姿を消してしまうほどの、他人との接触を嫌うタイプだったのです。

そのためセザンヌは、家族や使用人、ごく親しい友人しかモデルにする時ができず、その彼らを描く時でさえも「静物のように」冷たく描写したのです。

一方、2人の共通点を挙げてみましょう。

人間的には真逆の2人でしたが、まずは同時代に、同じフランスで生まれたという共通項があります。そして晩年は、ともに田舎に引きこもって、印象派との距離をとりはじめました。

2人は、若き画学生の時代に、新古典主義の支配する画壇に反発して、画壇へ反旗をひるがえす「ドラクロワの激しい色彩表現」や「ギュスターブ・クールベのねっとりとした力強さ」に惹かれていったのです。

1870年代には、モネらの印象派の仲間に加わり、2人とも明るい光の表現を求めました。

そして、何よりも興味深いのが、ルノワールとセザンヌがともに、印象主義の感覚的な手法、印象派の限界を感じて、「画面に構成的な秩序」を求めはじめたことです。

彼らが1870年代にモネらと親交を深めていった時期が彼らにとっても美術史の中でも印象派の頂点でしたが、その後は、それぞれの「独自の道」を進みます。

例えばルノワールはアングルを、セザンヌはプッサンをという具合に2人とも古典派の巨匠をよりどころにしていくことになります。

◯ルノワールの場合は、印象派の恩恵を全身に浴びつつも、生涯、「色」と「形」の間を行きつ戻りつすることになります。

●セザンヌの場合は、一歩先のフォルムを追求し、20世紀のキュビズムに多大な影響を与えます。セザンヌがいなければ、ピカソも存在しなかったとさえ言われている、20世紀絵画の父となっていきました。

モネ、ルノワール、シスレー、セザンヌなど、「印象派」という言葉で一括りにしないもので、それぞれの独自性を感じてみたいものですね。

セザンヌが愛した色彩

絵画とは「3次元の空間を、いかに2次元のキャンバスに表現するか」

西洋絵画は遠近法や、陰影、光と影の効果で、そのテーマに取り組んできました。

しかし、セザンヌは「色彩によって物の形、陰影感を表現します。

この「アルルカン」と「ピエロ」はヨーロッパで流行した即興演劇を描いたセザンヌの作品です。

右の赤×黒の衣装「アルルカン」はセザンヌの息子、

左の白い道化師「ピエロ」は、その友人ルイ・ギヨームがモデルの肖像画です。

ここで注目したいのは色彩の効果。

白い衣服と帽子を身に着けたピエロ(左)は、赤×黒のアルルカン(右)を後ろから、支えているように見えます。

「赤が進出色で前へ前へ向かう色」である効果なのです。